줄거리

1980년대 플로리다를 배경으로 한 이 영화는 에일린 워노스(샤를리즈 테론)의 비극적 삶을 따라갑니다. 어린 시절부터 가정 폭력과 성적 학대를 겪은 에일린은 13세에 가출해 성매매로 생계를 이어갑니다. 1989년, 자살을 결심하던 그녀는 술집에서 셀비 월(크리스티나 리치)을 만나 사랑에 빠집니다. 셀비와의 관계는 에일린에게 처음으로 따뜻한 유대감을 선사하지만, 동시에 파멸의 시작이 됩니다.

첫 살인은 고객의 폭력적 성추행에 대한 자기방어로 발생합니다. 에일린은 총으로 남자를 사살한 후 차량과 현금을 탈취합니다. 이 사건을 계기로 그녀는 생존을 위해 연쇄살인을 저지르며, 총 7명의 남성을 살해합니다. 살인마다 현장을 정리하고 증거를 인멸하는 모습에서 조직적 면모가 드러나지만, 실상은 극단적 불안과 분노에 휩싸인 채 행동합니다.

에일린과 셀비의 관계는 점차 균열을 보입니다. 셀비가 새로운 인간관계를 형성하려 하자 에일린은 불안감에 휩싸여 더욱 공격적으로 변모합니다. 경찰의 추적이 본격화되자 셀비는 에일린을 신고하고, 에일린은 1991년 체포되어 사형 선고를 받습니다. 영화는 그녀가 사형집행장으로 향하는 장면으로 막을 내리며, "진실은 반드시 승리한다"는 그녀의 외침을 관객에게 남깁니다.

실화 내용

실제 에일린 워노스(1956-2002)는 미시간에서 태어나 어머니의 방치와 할아버지의 성적 학대를 겪으며 성장했습니다. 13세에 임신을 경험했고, 15세에 아들을 출산해 입양 보냈습니다. 이 경험은 그녀의 정신적 불안정성을 심화시켰으며, 성매매와 절도로 생존하는 삶으로 이어졌습니다.

1989년부터 1990년까지 플로리다에서 저지른 7건의 살인은 모두 성매매 과정에서 발생했습니다. 에일린은 재판에서 피해자들이 자신을 성폭행하려 했다고 주장했으나, 피해자 중 일부는 단순한 고객이었음이 밝혀졌습니다. 법원은 그녀의 주장을 일축하고 1992년 사형을 선고했습니다. 2002년 10월 9일, 독극물 주사로 사형이 집행될 당시 그녀의 마지막 말은 "예수님과 함께 돌아오겠다"였습니다.

영화와 실제의 주요 차이는 셀비 캐릭터입니다. 실존 인물인 티리아 무어는 에일린과 동성애 관계가 아니었으며, 오히려 그녀의 범행을 경찰에 신고한 인물입니다. 감독 패티 젠킨스는 극적 긴장감을 높이기 위해 이 관계를 로맨스로 재구성했습니다. 또한 에일린의 아들 존재와 어린 시절 임신 사실은 영화에서 생략되었습니다.

에일린의 사례는 미국 사형 제도와 정신병리학적 평가의 문제점을 드러냈습니다. 그녀는 경계성 인격장애와 조현병 진단을 받았으나, 사형 집행이 중단되지 않았습니다. 이는 범죄자의 정신과적 상태에 대한 사회적 인식 부족을 반영합니다.

총평

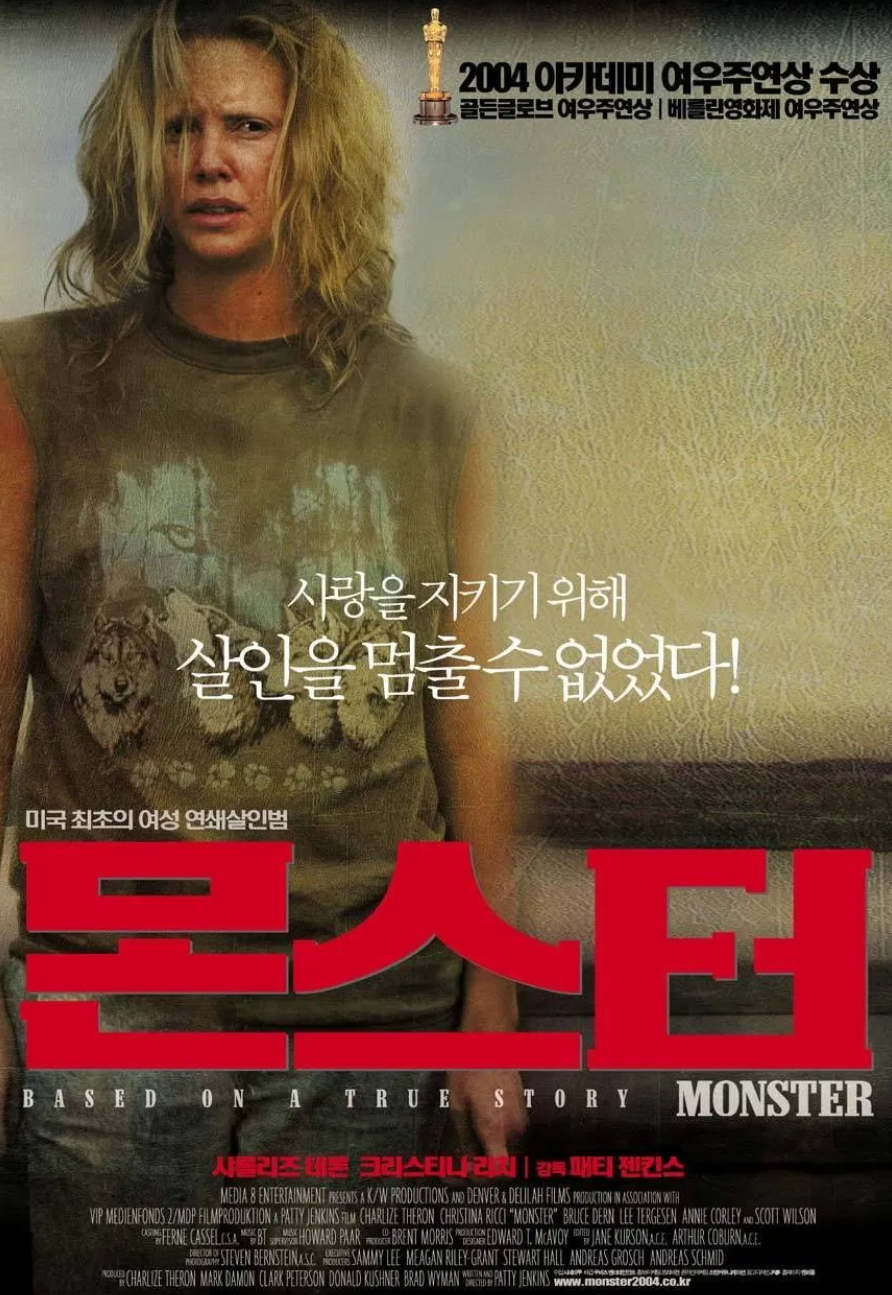

샤를리즈 테론은 에일린 워노스로의 변신을 위해 15kg 증량하고 피부 질감을 극단적으로 변화시켰습니다. 눈썹을 밀고 금발을 염색하는 등 외형적 변화뿐만 아니라, 걸음걸이와 목소리 톤까지 연구해 캐릭터에 완전히 융화했습니다. 이 연기는 2004년 아카데미 여우주연상을 수상하며 역사적인 평가를 받았습니다.

패티 젠킨스 감독은 에일린의 내면을 집중 조명합니다. 고문신과 같은 클로즈업 숏으로 고통의 강도를 전달하고, 어두운 색조의 영상미로 플로리다의 황량함을 재현했습니다. 특히 에일린이 숲속에서 고객을 기다리는 장면은 광활한 자연과 초라한 인생의 대비를 통해 사회적 소외를 상징화했습니다.

영화는 에일린을 단순한 살인마가 아닌 사회적 실패의 산물로 제시합니다. 아동기 트라우마, 성매매 산업의 폭력성, 성소수자에 대한 편견이 중첩되어 그녀를 범죄로 내몬 과정을 날카롭게 비판합니다. 그러나 일부 장면에서 실제 사건을 과장해 편향된 시각을 제공한다는 논란도 있습니다. 특히 첫 살인 장면의 극적 연출은 피해자 유가족에게 상처를 줬다는 지적이 있었습니다.

사회적 영향 측면에서 이 영화는 성매매 여성의 인권 문제를 재조명했습니다. 2003년 개봉 당시 미국에서 성노동자 보호법 논의가 활발해졌으며, 에일린의 사례가 학대 피해자 지원 제도 개선의 계기가 되었습니다. 그러나 영화의 인기로 인해 일부 관객이 에일린을 낭만화하는 부작용도 발생했습니다.

예술적 성취와 윤리적 논란을 동시에 일으킨 이 작품은 범죄 서사화의 한계를 짚어냅니다. 감독은 에일린의 인간적 면모를 강조하며 관객의 공감을 이끌어내지만, 이는 피해자들의 고통을 간과할 위험성을 내포합니다. 이러한 양면성은 '몬스터'를 단순한 범죄 드라마가 아닌 도덕적 딜레마를 제기하는 작품으로 승격시킵니다.