줄거리

1963년 케임브리지 대학의 천재 물리학도 스티븐 호킹(에디 레드메인)은 우주의 기원에 대한 연구에 몰두하던 중, 신년 파티에서 인문학도 제인 와일드(펠리시티 존스)를 만납니다. 두 사람은 학문적 배경은 달랐으나 베토벤 교향곡과 웃음이 넘치는 대화로 빠르게 정감을 쌓습니다. 특히 스티븐이 별자리를 손가락으로 그리며 설명하는 모습에서 제인은 그의 탁월한 지성과 유머 감각에 매료됩니다. 그러나 이 행복한 만남은 오래가지 않습니다. 스티븐은 연구실에서 컵을 쥐지 못하거나 계단에서 굴러 떨어지는 등 갑작스러운 신체적 이상 증상을 경험한 후, 의사로부터 루게릭병(ALS) 진단을 받습니다. "평균 수명 2년"이라는 선고에 절망한 그는 제인을 밀어내려 하지만, 제인은 "우리가 가진 시간을 최대한 살자"며 결혼을 선택합니다.

결혼 후 스티븐은 박사 학위 논문을 완성하고 블랙홀의 열역학 법칙을 정립하며 학계의 주목받는 인물이 됩니다. 제인은 세 자녀를 키우며 점차 진행되는 그의 병을 돌봅니다. 1970년대 중반, 스티븐의 신체 기능은 급격히 악화됩니다. 말을 할 수 없게 되자 제인은 알파벳 보드판을 들고 그의 눈동자 움직임을 해독하는 데 모든 정성을 쏟습니다. 이 고된 과정에서 교회 합창단 지휘자 조너던(찰리 콕스)이 그들의 삶에 들어옵니다. 조너던의 따뜻한 지원으로 제인은 일시적인 안정을 찾지만, 스티븐은 점차 그를 질투하며 "내가 아니라 그가 너의 남편이 되길 원하니?"라는 통증 어린 질문을 던집니다.

1985년, 스티븐은 폐렴으로 인해 기관지 절개 수술을 받고 목소리를 완전히 잃습니다. 이때 음성 합성기가 도입되며 그는 다시 학계와 소통할 수 있게 됩니다. 그러나 그의 명성은 가정의 균열을 가속화합니다. 제인은 "난 이제 너무 지쳤어. 내 삶도 필요해"라고 고백하고, 스티븐은 간호사 일레인(맥신 피크)과 정서적 유대감을 형성합니다. 결국 두 사람은 이혼하고 각자의 길을 걷지만, 영화는 옛 추억을 회상하며 "우리가 이룬 것은 기적"이라는 스티븐의 음성 합성기 메시지로 마무리됩니다. 특히 마지막 장면에서 시간이 역행하며 젊은 시절로 돌아가는 모습은 사랑의 순간들이 영원히 간직될 가치가 있음을 암시합니다.

실화 내용

실제 스티븐 호킹(1942-2018)은 21세에 ALS 진단을 받았으나 55년간 생존하며 '시간의 역사'를 비롯한 역작을 남겼습니다. 영화는 제인의 회고록 『무한으로의 여행: 스티븐과 나의 삶』을 바탕으로 하지만, 몇 가지 각색이 있습니다. 실제 조너던 존스는 제인의 두 번째 남편이 되었으나, 영화에서는 애매한 관계로 묘사됩니다. 제인은 1990년 인터뷰에서 "조너던은 우리 가족의 구원자이자 친구였죠"라며 영화의 극적 과장을 해명했습니다.

스티븐의 과학적 업적은 영화에서 간략히 다뤄집니다. 1974년 블랙홀의 복사 이론(호킹 복사)을 발표한 장면은 짧게 등장하지만, 당시 학계의 반응—박수 대신 침묵—은 역사적 사실을 반영합니다. 영화에서 스티븐이 "우주는 경계가 필요 없다"고 말하는 대사는 그의 무신론적 세계관을 압축하며, 이는 제인의 종교적 신념과의 갈등으로 이어집니다. 실제로 제인은 2015년 BBC와의 인터뷰에서 "스티븐의 과학이 신을 부정할 때, 나는 고통받았죠"라고 고백했습니다.

1985년 음성 합성기 도입은 사실이나, 스티븐이 실제로 사용한 장치는 미국 Words+사에서 개발한 DECtalk DTC01이었습니다. 영화에서 영국제로 나오는 것은 극적 효과를 위한 각색입니다. 또한 일레인 메이슨과의 관계는 1990년대 초 시작되었지만, 영화에서는 시간대가 압축되어 1980년대 후반으로 묘사됩니다.

제인과 스티븐의 이혼은 종교적 차이 외에도 스티븐의 성격 변화가 영향을 미쳤습니다. 제인의 회고록에 따르면, 병의 진행과 함께 스티븐은 완고해지고 자기중심적으로 변했으며, 이는 가정 내 긴장을 고조시켰습니다. 2006년 그녀가 출간한 회고록은 스티븐과의 이혼 후 20년 만에 쓰여졌으며, 그동안 그녀는 스티븐의 공적을 침묵으로 지켰습니다.

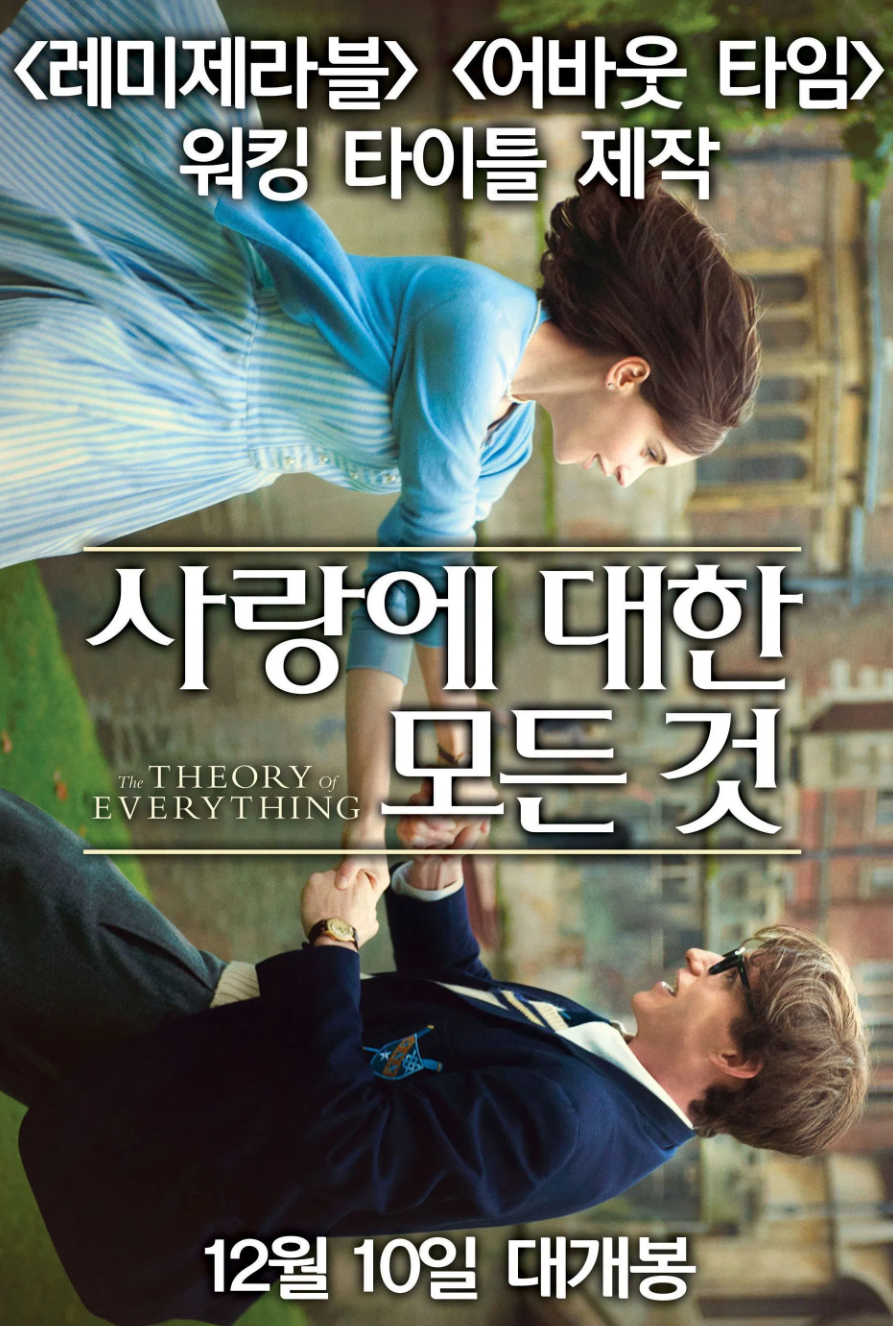

총평

에디 레드메인은 스티븐 호킹의 신체적 변화를 초현실적으로 구현했습니다. ALS 환자의 근육 위축을 재현하기 위해 4개월간 척추 교정기 착용, 의학 전문가와의 워크숍, 실제 환자 관찰 등을 진행했습니다. 특히 눈썹과 입가의 미세한 경련을 통해 의사소통의 어려움을 표현한 연기는 아카데미 남우주연상을 수상하며 정당성을 입증했습니다. 펠리시티 존스의 제인은 강인함과 연약함의 경계를 교묘히 오가며, '희생'이 아닌 '선택'의 여성으로 재해석했습니다. 그녀가 스티븐의 음성 합성기 버튼을 짓누르며 "내 목소리도 들려줘"라고 말하는 장면은 관계의 균열을 상징적으로 보여줍니다.

제임스 마시 감독은 과학적 업적보다 인간적 관계에 초점을 맞췄습니다. 호킹의 이론을 설명하는 장면보다, 그가 제인에게 장미를 물들이는 순간이 더 길게 배치된 것이 예시입니다. 영화의 시각적 미학은 노스탤지어를 자아내는 세피아 톤 필터와 클래식 음악(요한 요한손의 OST)으로 1960-80년대의 낭만을 재현했습니다. 특히 시간 역행 장면에서의 원형 카메라 워크는 우주의 순환을 은유하며, 이는 스티븐의 연구 주제와도 연결됩니다.

사회적으로 이 영화는 ALS에 대한 이해도를 높인 계기가 되었습니다. 2014년 개봉 후 영국 루게릭병 협회 기부금이 40% 증가했으며, 스티븐의 음성 합성기 기부 요청이 급증했습니다. 그러나 일부 과학자들은 호킹의 업적이 지나치게 생략됐다며 아쉬움을 표하기도 했습니다. 예를 들어, 우주배경복사 연구나 시간의 화살 이론은 언급되지 않았습니다.

비평적 관점에서 이 작품은 낭만적 각색의 한계를 지닙니다. 제인의 고통이 가정 내로 한정된 점, 스티븐의 재혼이 급작스럽게 처리된 점은 실제 삶의 복잡성을 희생시킨 선택입니다. 특히 일레인 메이슨과의 관계가 악녀로 각색된 것은 논란을 일으켰습니다. 실제 일레인은 2004년 인터뷰에서 "영화는 우리의 사랑을 폄하했다"고 반발했습니다.

결론적으로 '사랑에 대한 모든 것'은 위대한 천재의 초상을 넘어, 한 인간으로서의 스티븐 호킹을 조명합니다. "우주보다 복잡한 것은 인간의 마음"이라는 메시지는 영화가 던지는 가장 아름다운 역설입니다. 이 작품은 사랑이 육체의 한계를 초월할 수 있음을 보여주지만, 동시에 그 사랑이 유지되기 위해 필요한 희생과 이해의 무게를 직시하게 합니다.